ARTE nella PARROCCHIA

8.1. Dilvo Lotti

Dilvo Lotti (San Miniato, 27 giugno 1914 – San Miniato, 22 aprile 2009).

Dilvo Lotti ha iniziato a dipingere nel 1931 con una scatola di colori ad olio regalatagli dal suo insegnante Francesco Chiappelli, scatola che è ancora oggi conservata nella casa-museo di San Miniato, custodita dalla moglie dopo la sua scomparsa.

Frequenta con la guida di Chiappelli l'Istituto d'arte di Porta Romana a Firenze diploma nel 1935 discutendo la tesi su Honoré Daumier.

Gli anni Trenta del Novecento sono anni passati prevalentemente a Firenze, dove artisti e letterati sono soliti incontrarsi il locali come "Le Giubbe Rosse" o “l'Antico Fattore”. Scambia lettere con personaggi della cultura fiorentina: Ardengo Soffici, Giovanni Papini, Baccio Maria Bacci, Nicola Lisi, Pietro Parigi, Francesco Chiappelli, Giorgio La Pira, e alcuni scrivono critiche su di lui.

Nel 1936 partecipa alla gara di pittura ai Giochi della XI Olimpiade

Nel 1940, dopo un breve soggiorno a Milano, vince il Premio Panerai con l'opera Natura morta e bambino.

Esponente dell'Espressionismo europeo, tiene però conto della tradizione e cerca un rapporto con l'arte sacra; nel 1941 espone alla Galleria di Roma ed è invitato a partecipare alla Triennale di Milano, la Quadriennale di Roma e, nel 1942, alla Biennale di Venezia (con una sala di sedici opere). Nel 1947 nella sua città dà vita, insieme ad altri amici, all'Istituto del Dramma Popolare. In questi anni firma la regia degli spettacoli Marianna Pineda e Essi arrivarono ad una città. Nel 1950 è invitato al Premio Carnegie a Pittsburgh.

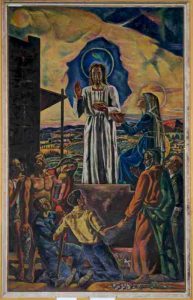

Dal 1953 al 1985 si dedica a vaste opere ad affresco e graffito presso chiese ed altri edifici come la cappella della Casa di Riposo a Ponsacco, il duomo di Pontedera, la calotta absidale della chiesa dei Cavalieri di Tau ad Altopascio, la chiesa di Gesù Divino Lavoratore al Campaccio a Prato, la casa della Gioventù di Bardi, la chiesa di Santa Marcella a Roma, il refettorio del Seminario Vescovile di San Miniato, la casa del Mutilato a San Miniato, la sala del Consiglio della Cassa di Risparmio a San Miniato.

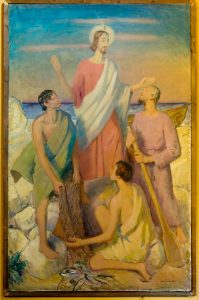

Nel 1957 Lotti vince il concorso internazionale bandito dalla Pontificia Commissione d'Arte Sacra con l'opera Gesù Divino Lavoratore, opera che si trova ad Assisi.

Nel 1966 viene inaugurato il Museo diocesano d'Arte Sacra di San Miniato, per opera ed interessamento dello stesso Lotti, che ne diventa ordinatore, negli spazi dell'antica sacrestia, attigua alla Cattedrale di Santa Maria Assunta e di San Genesio.

Nel 1968 viene insignito dal Presidente della Repubblica di "Medaglia d'argento ai benemeriti della scuola della cultura e dell'arte".

Nel 1983 viene nominato Accademico Corrispondente della Pontificia Insigne Accademia dei Virtuosi al Pantheon.

Nel 1995, dal 10 maggio al 9 giugno a Hildesheim in Germania gli viene dedicata una mostra antologica nelle due sedi del palazzo Comunale e della chiesa di San Jacopo.

Notevoli le dimensioni di alcuni lavori, come la Processione degli Scalzi o il Martirio del Savonarola. Talvolta ha usato anche la tecnica del buon fresco.

È anche autore di vari studi a carattere storico e artistico, in particolare una storia di San Miniato.

Il 15 luglio del 2006 si inaugura a San Miniato la mostra "Dilvo Lotti: un maestro dell'espressionismo europeo".

Il 1º aprile 2008 viene insignito da papa Benedetto XVI del titolo di Commendatore con Placca dell'Ordine di San Gregorio Magno; l'onorificenza gli viene consegnata dal vescovo di San Miniato.

8.2. Antonio Testa

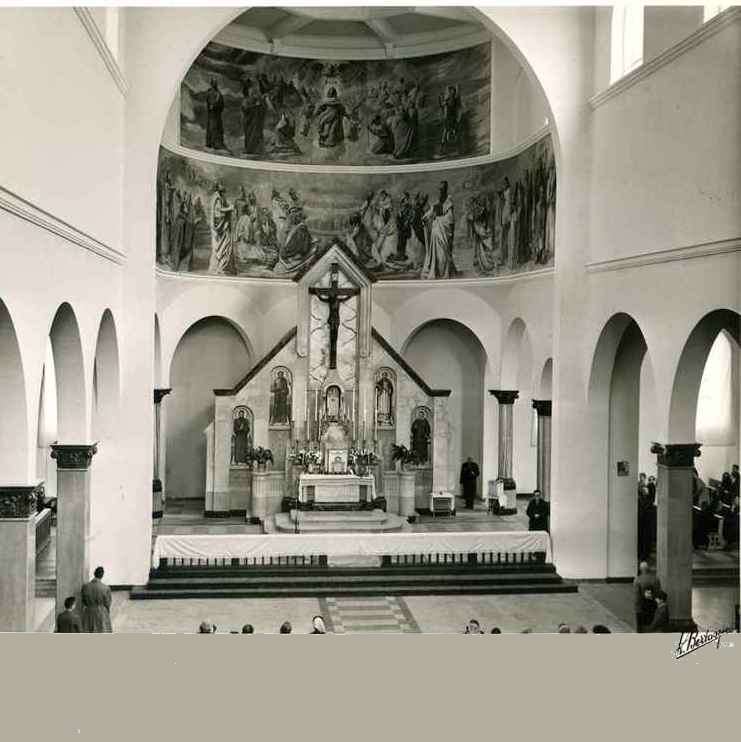

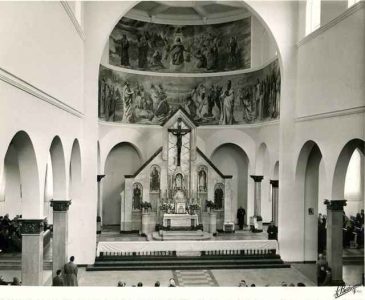

Nato a Torino nel 1904, fin da giovanissimo si dedica alla pittura. Quando nel 1936, inizia il grande lavoro della decorazione dell’Abside della Chiesa della Divina Provvidenza, Antonio Testa ha già alle spalle una ricca produzione di opere.

Abbandonate le pitture tonali dei primi anni legate ai viaggi in Oriente col suo maestro, il pittore orientalista Alberto Rossi, nel 1934 dipinge l’Ultima Cena per la Chiesa Parrocchiale di Baldissero d’Alba.

Sempre in quegli anni conosce Valentina Casalnovo. Sarà un amore a prima vista che durerà tutta la vita. “…incontrai quella che divenne mia moglie; avendone i mezzi vocali, pensava di diventare un’artista lirica; ma conobbe me, e quella stessa creta che mi serviva per comporre i bozzetti prese a modellare con una grande facilità ed un gusto innati…”*

Sarà lei, che nel frattempo aveva stretto amicizia con don Plassa, parroco della Chiesa della Divina Provvidenza, a convincerlo ad intraprendere un’opera di così vasto respiro come la decorazione dell’Abside.

“Fu lei che mi procurò l’incarico di decorare la grande abside di una nuova chiesa; mancavo di una tecnica adeguata; rinunciai all’affresco riconoscendomi sfornito della necessaria competenza e capacità. Decisi di applicare al muro le tele dipinte, con un sistema di cui non sapevo altro che in Francia si chiamava marouflage (…) Adoperai come sostegno tele simili a lenzuola; con la caseina tesero perfettamente; ne venne una serie di grandi quadri che arrotolati portai alla chiesa.”

Con questa tecnica dipinse, su 164 metri quadrati di teleri applicati su due livelli, una cerchia di 63 Santi e Sante, Angeli, Profeti e Profetesse con gli occhi rivolti non verso l’assemblea dei fedeli, ma verso la Madonna cui fanno corona. Per passare dal sogno alla realizzazione vera e propria si servì di bozzetti in creta e di studi fotografici, di cui resta un interessante archivio.

Il 3 novembre 1938 il giornale ”L’Italia” riporta parlando della Chiesa Della Madonna della Provvidenza: “…nella parte superiore dell’abside e sulla volta sono grandi affreschi del Testa, già noto autore di opere del genere, che rinnova con spirito moderno le cose migliori della nostra tradizione murale. Anche la risoluzione del difficile problema dello scorcio, da molti abbandonato, presenta un altro notevole lato dell’opera di questo pittore. I soggetti delle pitture sono molto espressivi, con la Madonna della Provvidenza, figure di Angeli, di Apostoli, di Santi in una cerniera suggestiva di esaltazione mistica e di profonda pietà…”

Con la guerra arriveranno anni terribili: le bombe non risparmiano Torino; gli aerei Inglesi portano la distruzione e la morte durante il bombardamento della fine del 1942. La chiesa bombardata si incendia, il tetto crolla e con questo la volta coi suoi Angioli, ma come per un miracolo l’Abside resta integra. Seguono anni di intemperie: acqua, sole e gelo. Finalmente, con il ritorno della pace si pensa alla ricostruzione. Don Plassa non si perde d’animo e chiede al pittore di restaurare la Sua Chiesa, senza successo. Passano ancora molti anni, il nuovo Parroco, Don Enriore non è da meno del suo predecessore e con entusiasmo ripropone il restauro. I mosaici per i quali aveva ideato e curato i cartoni son intatti mentre i teleri dei due livelli della decorazione sono distaccati in più punti ed i colori hanno subito delle trasformazioni.

Sarà solo nel 1957 che il pittore si sentirà pronto per questa nuova fatica, forte di nuove tecniche pittoriche apprese negli anni.

Vorrei aggiungere a questa introduzione alcuni miei ricordi personali.

Il 22 dicembre 1938 nella “loro” Chiesa è lo stesso Don Plassa ad unire in matrimonio i miei genitori. È una giornata fredda, è nevicato. Nelle foto il Sagrato ed i tetti delle case sono ricoperti di neve. Fin da quando ero piccola quelle immagini sfocate mi invogliavano a sapere qualcosa di più di quella Chiesa.

Ogni anno poi, la notte di Natale si andava ad assistere alla Messa alla Divina Provvidenza. Mamma parlava della sua amicizia con quel Parroco speciale che fu don Plassa, Papà pensava a come avrebbe potuto intervenire per riportare alla vita la sua opera.

Capitò qualcosa di bellissimo per me nel 1957, quando mio padre si sentì finalmente pronto per il restauro. Per un lungo periodo, si andò alla Chiesa quasi ogni giorno.

Dietro l’Altare maggiore era stata approntata una piccola torre che permetteva l’accesso ai ponteggi che correvano lungo le due ali dell’Abside e al secondo livello delle decorazioni, dove era la Madonna Coronata.

Mio padre impiegava per ripulire i teleri anneriti il Lip: un sapone molto delicato diluito con acqua, per non intaccare ulteriormente durante il lavaggio i colori e peggiorare una situazione già critica. Ricordo i ponteggi coperti da questa polvere bianca e le mie corse su quei legni ed il rimbombo nella Chiesa, ma subito lo sguardo severo di mio Padre mi riportava all’ordine.

Era più che un rimprovero, tanto che subito chiedevo come potessi essere utile.

Di quei giorni erano le visite ricorrenti alla Mesticheria Torinese di Corso Francia per acquistare il bianco Meudon, le terre, il blu cobalto, il giallo cromo. E poi ancora: le colle, il celloplasta, il vinavil, i pennelli…

Poco a poco le pitture ripresero vita.

Mamma e Papà parteciparono commossi alla cerimonia per celebrare il restauro e il rinnovato legame della Chiesa della Divina Provvidenza con la comunità dei fedeli.

Passeranno ancora degli anni, fino a quando Don Enriore commissionerà alla Mamma la creazione della Via Crucis. Ricordo le sue visite allo studio di Corso Vittorio, dove giorno dopo giorno avrebbero preso forma le quattordici stazioni così dolcì nelle figure femminili quanto tragiche in quelle del Cristo e dei suoi aguzzini.

Il legame con la Chiesa della Divina Provvidenza non verrà mai meno: un giorno, la Mamma era ormai mancata da anni, mio padre ultranovantenne mi chiese di accompagnarlo nella “Chiesa di Don Plassa” come lui la chiamava. Su una sedia a rotelle, piegato nel fisico, ma non nell’anima, in silenzio si soffermò su ogni figura, ma è la Madonna che colse il suo ultimo sguardo.

Un addio, una richiesta di pace per l’ultimo viaggio.

2 Aprile 2025 - Elisa Testa

8.2.1. Profilo Biografico

Nasce a Torino nel 1904 e fin da giovanissimo, come annota egli stesso nelle Notizie su Antonio Testa, pittore piemontese, scritte da sé medesimo, disegna e copia i quadri ad olio appesi nella propria casa («quadri antichi di ogni genere, provenienti da residenze vendute e dalla passione di uno zio collezionista», confida nell'altro suo scritto autobiografico, finora inedito, Ricerca di una tecnica). Si laurea in giurisprudenza e in filosofia, discipline «che sente basi necessarie per dare fondamento e giustificazione alla libertà intellettuale con cui vuole muoversi in un clima dominato dalla estetica crociana e dalla autorità di Adolfo e Lionello Venturi» (aggiunge sempre nelle Notizie). Discepolo del pittore orientalista Alberto Rossi, garbato e un po' rétro erede della tradizione pasiniana («tutto preso dagli orientalisti letterari di Pierre Loti e di Pasini», accenna poco oltre riguardo al suo maestro), Testa mostra subito, tuttavia, una certa insofferenza all'insegnamento.

Fu anzitutto pittore e uomo di profonda cultura. Ultimo di tre fratelli nacque a Torino nel 1904, ma visse fin dalla sua più tenera infanzia nel castello di famiglia a Baldissero d’Alba, una casa, quasi magica, che trasuda in ogni sua parte cultura e storia e che gli fu per tutta la vita una preziosa guida…

Nei suoi scritti ricorre sovente il ricordo di quei tempi lontani, quando i lumi erano a candela e a petrolio, quando la lettura avveniva nella “Saletta dei Colonna” e la conversazione nel “Salone dei Savoia” così chiamate per le rispettive quadrerie.

Si laurea, più per dovere in legge e per aspirazione in filosofia, ma è la pittura che lo interessa e lo assorbe completamente; il Padre lo affida al pittore orientalista Alberto Rossi con cui compirà diversi viaggi in Oriente.

Sono degli stessi anni i viaggi a Parigi e a Londra dove conosce le varie correnti della pittura a lui contemporanea, ma mantiene sempre, fin da allora una indipendenza intellettuale

Antonio Testa: la storia di un pittore Alberto Cottino

La storia di Antonio Testa è la storia di un pittore. Di più: di un inesauribile inventore. Di immagini dipinte, disegnate, materializzate talvolta nella terza dimensione della scultura, di sensazioni, di tecniche, di parole, che s'intrecciano strettamente tra loro. Accostandoci ad esse, riscoprendole, appropriandocene in qualche modo, recuperiamo tessere di un mosaico andato in frantumi e ricomponiamo la fisionomia di un instancabile, colto, attento interprete delle cose della vita, ingiustamente finora dimenticato.

Torino, maggio 2025 don Natale Maffioli

8.3. Giovanni Cantono

Lo scultore Giovanni Cantono, originario di Ronco Biellese, dove nacque nel 1916, prestò la sua opera nel XX secolo per sculture religiose e secolari, queste ultime particolarmente attente ai valori della Patria e dei suoi Caduti.

A lui fu affidato il compito di riprodurre l’effigie del donatore del tempio dell'Ospedale di Biella, il conte Ettore Barberis, in un medaglione di bronzo che per volontà dell’Amministrazione dell’Ospedale fu poi murato all’interno della chiesa; opera del Cantono fu anche la statua raffigurante San Giovanni Battista posta sul coperchio della fonte battesimale, di piccole dimensioni (circa 50cm) e pur tuttavia di grande potenza espressiva: «[…] quanto forte è la sua voce che chiama al battesimo, le sue lunghe braccia come la sua lunghissima croce si devono vedere da lontano; egli vuole che tutti si avvicinino alla primiera salvezza» (M. Maroino).

E' sua la statua della Madonna del Monte a Torino che venne benedetta domenica 27 marzo 1960 dal Cardinale Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI°.

Ancora a Torino alcune statue del Cantono decorano la facciata della chiesa della Madonna della Divina Provvidenza; sono presenti inoltre le pregevoli sculture dell’altare del Santissimo Sacramento, un bassorilievo bronzeo raffigurante il Battesimo di Gesù e l’altare delle anime del Purgatorio.

A Camandona, a seguito del doloroso decesso del compianto Don Banino, avvenuto il 12 gennaio 1952, il Gruppo Alpini si adoperò per far erigere un Monumento bronzeo a lui dedicato. Il busto fu opera del Nostro.

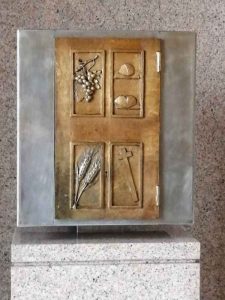

Nella parrocchia di Cristo Re ad Alba, il Cantono esegue la Via Crucis, il San Giovanni del Battistero e le altre opere in bronzo presenti nella chiesa, tra le quali il tabernacolo con l'adorazione dei Magi e due angeli reggenti la corona regale.

Nella città di Caselle ricordiamo il monumento ai caduti in piazza Europa, sua opera in bronzo.

Anche un busto in bronzo dedicato all'alpino Cucco al Piazzo in Biella è del nostro scultore biellese Giovanni Cantono.

Tabernacolo

Tabernacolo

Altare Anime del Purgatorio

A cura di don Natale Maffioli

8.4. Daniele Marchetti

Daniele Marchetti è nato a Bergamo il primo maggio del 1900 in via Santi Fermo e Rustico da una famiglia di contadini. Pur continuando il suo lavoro in campagna, frequentò la Scuola d’arte Andrea Fantoni. Più tardi, nella scuola superiore, un suo insegnante lo apprezzò e lo presentò all’Accademia Carrara di Bergamo direttamente al pittore Ponziano Loverini e nel 1921 conseguì la licenza d’arte, coronando il suo sogno che era quello di andare a vivere a Roma. Nella capitale frequentò le scuole d’arte dell’Accademia di Francia e Inghilterra; in quel periodo divenne l’allievo prediletto di Felice Carena alla scuola di nudo. Ma non si dimenticò della patria dove cominciò ad emergere come insegnante e guida, in quel tempo fu scelto da don Angelo Roncalli a fare da guida, durante il Congresso Eucaristico, alle personalità che giungevano in città. Nel 1927 in Svizzera eseguì un ciclo di affreschi. Daniele nel 1935 si sposò con Letizia e rimase sempre accanto a sua moglie, anche quando ci fu penuria di soldi; ai denari non fu mai attaccato vivendo sempre con quello che guadagnava con il suo lavoro, sempre attento ai più sfortunati. Marchetti era anche un buon parlatore e divenne centro della cultura artistica di Bergamo, perito al tribunale, incaricato dei beni culturali della diocesi di Bergamo e si qualificò come esperto d’arte in città e partecipò a giurie importanti in manifestazioni culturali. Partecipò a tre Biennali di Venezia fino al 1942. Partecipò alle Biennali di Brera e in quello stesso 1942 alla Permanente dove vinse il primo premio. Fu in amicizia con don Luigi Pagnoni incaricato dei beni culturali di Bergamo. L’antica amicizia con Roncalli gli fruttò, quando questi era Patriarca di Venezia, la partecipazione autorevole alla mostra di Lorenzo Lotto e gli aprì la strada per eseguire un ritratto a Giovanni XXIII; per papa Roncalli eseguì tre ritratti.

L’arte di Marchetti è sempre stata fedele agli insegnamenti del suo maestro Ponziano Loverini, sempre fedele ai canoni tradizionali cui si ispirava la sua pittura. Il pittore morì a Bergamo nel 1979.

Capitolo 8

Parrocchi Divina Provvidenza