Convegno del 12 Aprile 2025

9.1 - Programma

PARROCCHIA MADONNA DELLA DIVINA PROVVIDENZA

TORINO

100 ANNI E NON SENTIRLI

CONVEGNO del 12 aprile 2025

Presso il teatro di via Asinari di Bernezzo, 34

Ore 9 Accoglienza

Ore 9,15 Saluto del parroco

Ore 9,30 Saluto della prof.sa Anna Maria Bovetti per la Circoscrizione IV

Ore 9,45-10 La nostra chiesa bombardata e ricostruita, arch. Carla Zito

Ore 10-10,15 Approcci alla vita di una parrocchia. Schemi interpretativi in circolazione. Don Geppe Coha

Interviste a cura di Stefano Di Lullo ore 10,15-11,15

Beppe Bertolino e Carlo Bergamini per gli anni 50 e 60

Loretta Fabiani per gli anni 70 e 80

Elena Stefi e Antonio Di Schiena per gli anni 2000

Sara Degrandi per gli anni 2010

E domani? Quali prospettive per il prossimo futuro.

11,30-11,45 - Intervento di Don Samuele Moro

9.2. Il Saluto del Parroco

CONVEGNO PER I 100 ANNI DELLA MDP

Alcune premesse:

- mi accosto alla storia della parrocchia con grande rispetto e timore. Come davanti al roveto ardente, Mosè si toglie i sandali, così faccio anch’io. E se mi consentite invito anche voi a fare altrettanto.

- questa storia registra al suo interno un grande evento che è stato il Concilio Vaticano II (1963-1965). Le ricadute non sono state tutte immediate ma si sono distese nel tempo – lo possiamo dire per esperienza. Se l’interpretazione del pontificato di papa Francesco è corretta, con lui e grazie a lui diventano più operative e incisive.

- Mi sono accostato alla storia della parrocchia all’inizio del mio ministero nel 2007. Ne risultò una piccola pubblicazione che ora ripropongo e accompagno con qualche integrazione.

- Nell’approccio che abbiamo privilegiato e i sui risultati si possono trovare nel sito del centenario, abbiamo privilegiato una lettura diacronica. Sarebbe interessante coltivare anche una lettura sincronica. Ma altri lo potranno fare.

- La rivisitazione della storia che il centenario ha reso possibile, per quanto incompiuta e perfettibile, può indurre un senso di appartenenza più forte e, spero, più convinto. Tanto più si conosce questa storia, quanto più si partecipa della sua spinta e del suo beneficio. Un confratello nei giorni scorsi commentava sul settimanale diocesano il fatto che la costruzione di una nuova chiesa a La Loggia (fatto oggi raro, ma frequentissimo nei decenni passati, proprio per il contributo di mons. Enriore) avesse sottratto risorse ai poveri. A conti fatti, respinge il sospetto e l’accusa (ricordate lo slogan “più case, meno chiese”!), anzi offre buone ragioni per pensare il suo contrario. Noi lo possiamo dire per la nostra storia e il nostro quartiere. Anche se questo non ci autorizza a vivere di rendita!

- Condivido una considerazione che formulo con le parole di uno storico: “la storia non si comporta secondo i principi rettilinei della “freccia del tempo”, né secondo quelli circolari (o spiraliformi) dell’eterno ritorno. La storia è un percorso che diviene lineare nella misura in cui è “passato”, nella misura in cui quel che accade è già trascorso ed ha ormai un senso sicuro: è un percorso consolidato. Dinanzi a chi vive il presente non si para certo l’abisso, ma si delineano vari cammini, un numero imprecisato di scelte, in una sequenza infinita di itinerari “a spina di pesce”. Il presente che si fa futuro è una scelta infinitamente continua” (Franco Cardini, i confini della storia , 2025 pag. 14).

- Propongo il seguente contributo per una lettura complessiva dei cento anni della Divina.

- consideriamo la fondazione e la costruzione della chiesa (prima la Cappella, poi la Chiesa ad una navata, poi la ricostruzione nel 1957)

- la parrocchia nel tempo del fascismo

- la guerra, e i due rovinosi bombardamenti (1942)

- la Madonna Pellegrina

- la ricostruzione (1953-57) con l’ampliamento a tre navate.

- il sostegno alla nascita delle parrocchie san’Anna (1949), santa Maria Goretti (1959), santa Giovanna d’Arco (1966), sant’Ermenegildo (1969), e La Visitazione (1971).

- il palazzo delle opere (1962) con salone teatro, e sede delle Scuole.

- La Madonna sul Polluce (agosto 1965)

- la parrocchia nel tempo della contestazione e della partecipazione (i comitati di quartiere, i consigli di istituto nelle scuole,…)

- il lento cammino verso un nuovo assetto ecclesiale, prima con le Zone e poi con le Unità pastorali.

- la parrocchia alla ricerca di nuova identità (dopo l’attentato alle Torri gemelle nel 2001, la crisi finanziaria nel 2008, la crisi climatica ed energetica, il Covid, ed ora la crisi politica).

- Un secondo percorso attraverso i cento anni può evidenziare come la parrocchia abbia affrontato le varie sfide che si ponevano:

- la scuola materna Cavaglià

- il salone cinematografico, poi teatro san Luigi

- USAM, Unione sportiva Aldo Marcozzi (1946-1951)

- la scuola Media nei nuovi locali (1962)

- Extrapieraz

- Campi estivi a Busca e altrove…

- L’associazione sportiva Vendemini

- la collaborazione con Anima giovane, Alfieri basket e ora con Victoria Academy

- l’estate ragazzi e i campi estivi

- Il coro è stato una costante: dall’Ar.Co (Armando Costantini), al coro di don Payno, al Coro di Mons. Enriore

- Il male

Nella nostra storia c’è anche il male. Ben riconoscibile nel bombardamento, nelle disgrazie, nel Covid, meno riconoscibile ma ben presente nella chiusura ideologica, nell’ostilità ai meridionale ieri e oggi ai migranti; nel disimpegno nella rassegnazione. Ma anche negli abbandoni e nell’infedeltà, negli scandali e nella mancanza di perdono.

Nel centenario che coincide con il Giubileo, abbiamo bisogno di chiedere perdono e indulgenza. E lo faremo.

- Il mistero pasquale è il nostro roveto ardente.

E’ giustificata la domanda: “voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?” (Es. 3,3) Lo dico con le parole del Concilio: “ Coloro che credono alla carità divina, sono da lui resi certi che è aperta a tutti gli uomini la strada della carità e che gli sforzi intesi a realizzare la fraternità universale non sono vani. Così pure egli ammonisce a non camminare sulla strada della carità solamente nelle grandi cose, bensì e sopratutto nelle circostanze ordinarie della vita. Sopportando la morte per noi tutti peccatori, egli ci insegna con il suo esempio che è necessario anche portare la croce; quella che dalla carne e dal mondo viene messa sulle spalle di quanti cercano la pace e la giustizia. Con la sua risurrezione costituito Signore, Egli, il Cristo cui è stato dato ogni potere in cielo e in terra, tuttora opera nel cuore degli uomini con la virtù del suo Spirito, non solo suscitando il desiderio del mondo futuro, ma perciò stesso anche ispirando purificando e fortificando quei generosi propositi con i quali la famiglia degli uomini cerca di rendere più umana la propria vita, e di sottomettere a questo fine tutta la terra “(Gaudium et spes, n.38)

Torino, 12 aprile 2025 don Sergio Baravalle

9.3. Il Saluto di Anna Bovetti

Saluti istituzionali.

Buongiorno a tutte e tutti. Grazie a Don Sergio, a Don Lucio, a Don Samuele, a Monsignor Giuseppe Anfossi per aver voluto questa giornata. Sono qui a portarvi il saluto del Presidente di Circoscrizione, Alberto Re, della Giunta e del Consiglio della Circoscrizione 4. Sono grata per questa delega che ho ricevuto, perché la Madonna della Divina Provvidenza è il luogo in cui sono cresciuta, a cui sono legate le scelte, ad “alcuni sì e alcuni no detti intorno ai 14 anni” per citare Don Enrico, che hanno guidato la mia vita.

Rappresento la Circoscrizione oggi e so che c’è interesse sulla storia del rapporto tra la Madonna della Divina Provvidenza e l’amministrazione locale.

Il tema del decentramento emerge dagli anni ‘60, a seguito della forte industrializzazione che ha attirato nelle tre città del triangolo industriale immigrati prima dalle montagne e dalle campagne, poi dalle regioni del Nord Est e infine dal Sud. La crescita della popolazione delle grandi città del “triangolo industriale” fu esponenziale, con la conseguente nascita di tensioni sociali, ma anche di grande fermento, come reazione all’anonimato e all’individualismo della frammentazione del tessuto sociale della grande città. L’amministrazione doveva garantire abitazione, istruzione, assistenza sanitaria, servizi, trasporti per una popolazione in continua crescita.

Torino all'inizio del Novecento aveva 332.658 abitanti. Dopo cinquant'anni si era passati a 720.729. Dal secondo dopoguerra, in particolare nel decennio 1951-1961, la popolazione della città conobbe un'improvvisa e repentina espansione (306 000 abitanti in più nel 1961 rispetto al 1951). Il 1974 è stato l'anno in cui Torino ha raggiunto il record con 1.202.846 di residenti.

A partire dagli anni ’60 nascono gruppi spontanei di quartiere, per recuperare una dimensione più umana della città nel riferimento ad ambiti più ristretti: i quartieri rappresentavano uno strumento idoneo a consentire una partecipazione politica dei cittadini alla vita civica e permettevano di superare il distacco tra i singoli votanti e l’amministrazione municipale.

Subito dopo l’anno record 1974 inizia il decentramento amministrativo con la ripartizione della città di Torino in 23 quartieri nel 1976. Torino è tradizionalmente legata i suoi quartieri o borgate. Come dice il Sindaco Lo Russo tutti sanno di essere di “Parella”, “San Donato”, “Campidoglio”, “Pozzo Strada”, “Borgata Lesna”, “Lucento” e così via. Dalla ripartizione in Quartieri si è poi passati a 10 Circoscrizioni negli anni Ottanta. Per la precisione dal 1984 al 2016 la città è stata suddivisa in 10 macrozone amministrative dette circoscrizioni. Il regolamento del decentramento n. 374 nel 2015 ha ripartito il territorio comunale in otto circoscrizioni per il rinnovo della consiliatura 2016 – 2021. Tale suddivisione è attualmente in vigore.

Il nostro territorio era nel 1976 quello del quartiere Parella, che, unito al quartiere Campidoglio-San Donato, ha costituito nel 1984 la Circoscrizione 4 del Comune di Torino.

La città dopo l’apice del 1974 ha poi perso abitanti fino al gennaio 2024, per ricominciare a salire. Il 31 dicembre 2024, Torino contava 856.745 abitanti. La Circoscrizione 4 ha oggi circa 94.000 abitanti.

Madonna Divina Provvidenza e la Città.

Nell’ambito dei gruppi spontanei di quartiere degli anni Sessanta un’esperienza forte è stata quella di un gruppo cattolico che si riuniva mensilmente in uno spazio della Tesoriera, fortemente ispirato da Monsignor Michele Enriore, con la partecipazione anche di Monsignor Franco Peradotto. Periodicamente il gruppo partecipa a ritiri spirituali nel Santuario della Madonna dei Laghi che sorge sul Lago Grande di Avigliana. La testimonianza è di Beppe Cassetta, che ha vissuto a partire dai vent’anni quella fase di discussione, partecipazione. I problemi affrontati erano le case, le scuole, gli asili, le chiese. La provenienza dei membri del gruppo era dalle ACLI, da Azione Cattolica, dall’esperienza del sindacato. Il gruppo cattolico aveva contatti anche col dirigente del circolo locale del PCI e con esponenti di altri partiti minori. Quando nacquero i consigli di Quartiere nel 1976 di quel gruppo ad essere eletto fu Giovanni Arata.

Monsignor Enriore si faceva tramite delle istanze emergenti dal gruppo poiché aveva contatti diretti con il Comune di Torino, anche grazie alla sua esperienza di costruttore di chiese, durata fino alla sua morte nel 1995. Santa Maria Goretti nasce nel 1961, e l’edificio è consacrato nel 1966; Santa Giovanna d’Arco nasce nel 1966; Sant’Ermenegildo nasce nel periodo 1964-1967; la Parrocchia della Visitazione nasce nel 1971 con la sottrazione della chiesa alla distruzione del Monastero.

Ancora pochissimi giorni prima della morte Michele Enriore trattò col Comune per la costruzione della Parrocchia di San Leonardo Murialdo, in Via De Sanctis all’angolo con Via Vandalino. Questa notizia fu data nel servizio sulla sua morte passato nel TG3 piemontese.

In quella fase storica fu centrale a Torino la figura di Michele Pellegrino, arcivescovo dal 1965, cardinale dal 1967 e come tale padre conciliare nell’ultima sessione del Concilio Vaticano II. Nel 1966 l’arcivescovo volle il Consiglio Pastorale Diocesano, con un’ampia rappresentativa di laici. Nel 1968-69 Torino fu coinvolta profondamente nei movimenti studenteschi ed operai. Fondamentale fu la lettera pastorale del cardinale Pellegrino “Camminare insieme”, datata 8/12/1971, accolta con entusiasmo, ma anche con grandi critiche. Il 1/1/1977 Michele Pellegrino rassegnò le sue dimissioni come arcivescovo. I suoi furono anni di grandi dibattiti, di grandi cambiamenti per la città, che dopo i movimenti operai e studenteschi affrontò gli anni di piombo del terrorismo.

L’interesse per la partecipazione politica coinvolgeva anche il Gruppo Giovani. In una parte del sabato pomeriggio il gruppo si suddivideva in “Centri di interesse”: animazione liturgica, coro, fotografia e quartiere. Sto cercando di ricostruire quella fase. Suor Milva Aresca mi ha confermato che quella organizzazione durò per almeno i suoi 5 anni di scuola superiore come “animata” e come “animatrice” fino al 1979. Non so se ci fossero contatti del Gruppo Giovani con il Consiglio di Quartiere che fu eletto nel 1976, ma i temi affrontati erano quelli di attualità nella politica giovanile di quegli anni: la contestazione studentesca, i rapporti tra studenti e operai, il ricorso alla violenza, pace e guerra, la diffusione emergente della droga. Ci furono collaborazioni con Don Luigi Ciotti che stava creando il Gruppo Abele e con l’Operazione Mato Grosso fondata da Don Aldo Rabino[1].

Il rapporto tra la Parrocchia Madonna della Divina Provvidenza e l’amministrazione decentrata è un argomento da studiare e da ricostruire con chi ha memoria, testimonianze, documenti. Certamente la Parrocchia ha sempre svolto un importante ruolo sociale e grazie alla generosità, alla solidarietà dei parrocchiani è riuscita e riesce ad essere autonoma.

L’estate scorsa a Trieste si è tenuta la Settimana Sociale dei Cattolici, “Al cuore della democrazia”. Si è aperta con un intervento di Sergio Mattarella e si è chiusa con quello di Papa Francesco. L’appello che è risuonato per i Cattolici è quello a una nuova partecipazione e impegno nel sociale che è anche impegno per la “cosa comune”, la polis ed è quindi politica. Chiusi i lavori, si sono dati appuntamento nell’Aula del Consiglio Regionale del Friuli gli amministratori presenti tra i delegati delle diocesi. Credevano di essere una ventina, si sono incontrati in 80. È nata un’esperienza nuova, forte. Da 80 ora siamo 831, di cui 89 del Piemonte. Ci siamo incontrati prima di Natale divisi per Sud, Centro e Nord, poi a Roma per una costituente il 14-15 febbraio. Continua lo scambio in chat e call. Abbiamo individuato temi da portare avanti superando il bipolarismo: il primo che abbiamo individuato è quello dei progetti per i giovani. Ma questa è una storia che è ai suoi inizi.

__________________

Ringrazio per il tempo che mi hanno dedicato Milva Aresca, Lorena Bombieri, Beppe Cassetta, Mauro Francioni, Gianni Nicosia

..

9.4. Architetto Carla Zito

Parrocchia di Madonna della Divina Provvidenza:

la nostra chiesa bombardata e ricostruita

Arch. Carla Zito, Ph.d.

La storia della costruzione della parrocchia Madonna Divina Provvidenza è articolata e, per certi aspetti, ancora incompleta [ Note 1 ]

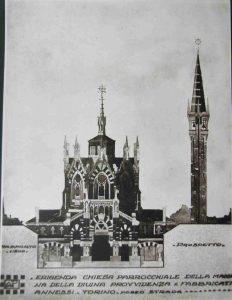

(Foto 1). Le origini della sua fondazione si intrecciano con le figure di due sacerdoti fondamentali: don Michele Plassa e don Michele Enriore. Il primo, don Plassa, fu il parroco fondatore, incaricato su volontà del Cardinale Richelmy (1850–1923), il quale, nel 1920, desiderava la costruzione di nuove chiese per la città di Torino. Il secondo, don Enriore, suo successore a partire dal 1953, fu invece il principale promotore del processo di edificazione di nuove chiese nelle aree periferiche torinesi nel secondo dopoguerra. Monsignor Michele Enriore fu la vera anima di un processo che si estese lungo sessant’anni, corrispondenti al suo ministero sacerdotale (1943–1995) e al suo incarico come direttore dell’Opera Diocesana Preservazione della Fede [ Note 2 ]

(1954–1995). All’interno di quest’ultima operava anche l’Opera «Nuove Chiese», meglio nota come Torino-Chiese, che ha lasciato in eredità alla diocesi di Torino circa 170 nuove chiese.

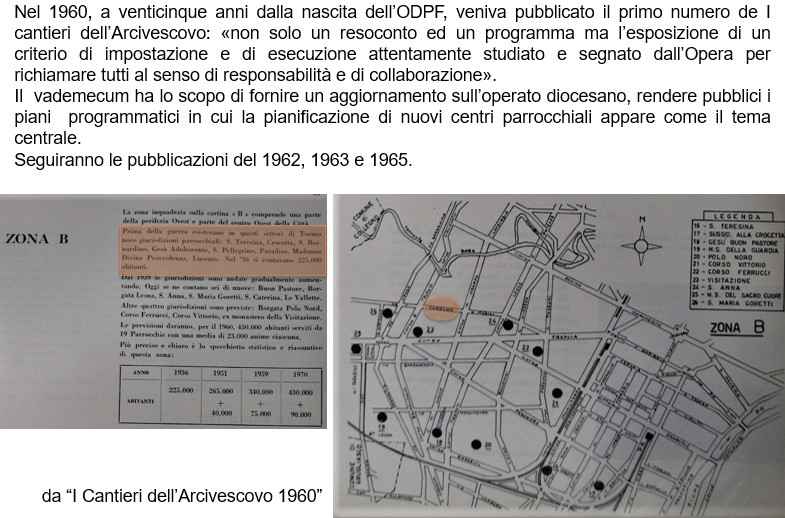

Già dal 1938, l’ODPF aveva avviato approfondite ricerche sociologiche, pastorali e urbanistiche per pianificare i futuri centri di culto nell’intero territorio cittadino e nei 23 comuni della cintura torinese. A partire dalla metà degli anni ’50, queste proiezioni si trasformarono in vere e proprie necessità, affrontate attraverso piani programmatici volti a coinvolgere attivamente sacerdoti e laici. Nella stesura di tali piani, l’ODPF collaborava strettamente con la commissione diocesana «Confini Parrocchiali», al fine di individuare con precisione l’ubicazione dei nuovi edifici sacri e di definire le dimensioni territoriali delle giurisdizioni parrocchiali

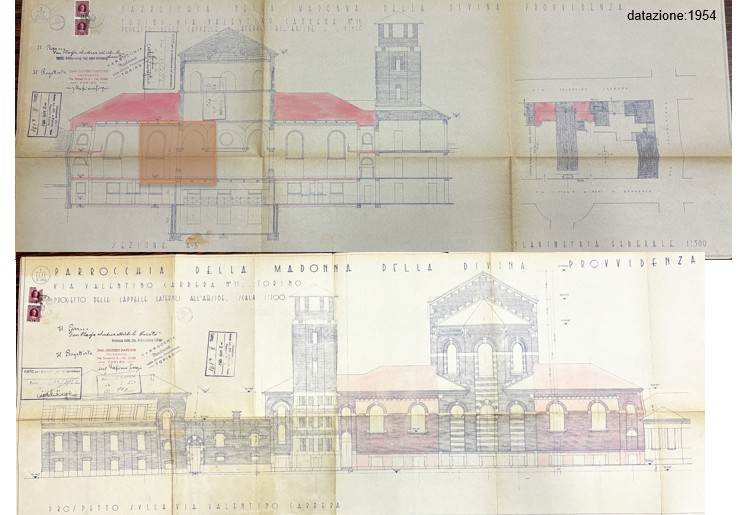

(Foto 2).

Questo per evidenziare che un filo conduttore lega i due protagonisti coinvolti nella nascita della Parrocchia, la cui storia è strettamente intrecciata con le vicende della Chiesa sociale e della pastorale urbanistica di Torino. Si tratta di una narrazione che, fin dalle sue origini, appare animata dalla volontà di figure profondamente devote alla dimensione sociale della fede, desiderose di dare risposta alle esigenze spirituali della comunità urbana. Questa vocazione si manifesta con particolare evidenza nella Torino del secondo dopoguerra, durante l’episcopato di Padre Michele Pellegrino, periodo in cui si assiste a una fioritura straordinaria di nuovi centri religiosi.

La ricostruzione storica della Parrocchia si fonda su due momenti chiave: la sua nascita, avvenuta a partire dagli anni Venti del Novecento, e la quasi totale ricostruzione – accompagnata da un significativo ampliamento – intrapresa dagli anni Quaranta, in seguito alla distruzione causata dai bombardamenti aerei della RAF durante la Seconda guerra mondiale.

Per entrambe le fasi, due promemoria, redatti dai due parroci dell’epoca, documentano con precisione i passaggi salienti della costruzione dell’edificio.

Scrive il primo parroco:

«Nel marzo del 1920 ricevetti dal Cardinale Agostino Richelmy, allora Arcivescovo di Torino, il mandato di provvedere alla costruzione ex novo della Chiesa e della casa Canonica per l’erigenda Parrocchia della Madonna della Divina Provvidenza in Torino, in Regione Parella e Lionetto presso Dora».

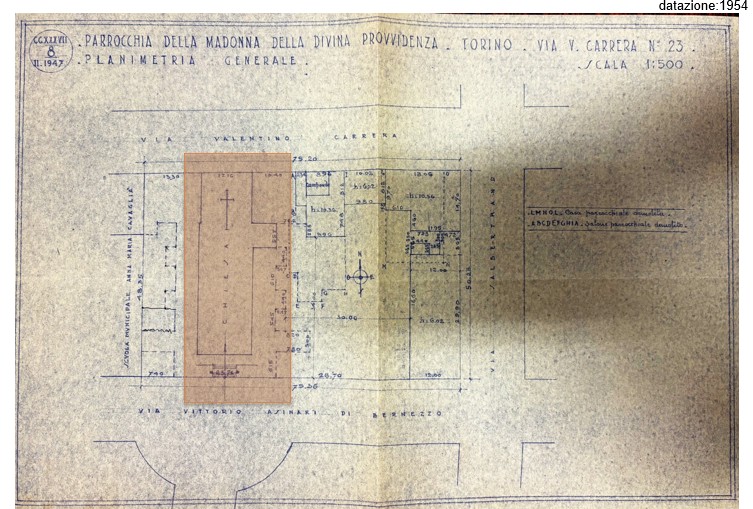

Dopo alcuni anni di preparazione, ebbe inizio la realizzazione di una casa con annesso salone adibito a cappella provvisoria, situata lungo via Salbertrand, su un’area di 3.470 mq che comprendeva l’intero isolato delimitato da via Carrera, via Capelli, via Asinari e via Salbertrand. Nel 1924 prese avvio la costruzione della navata centrale, e nel maggio del 1925 la parrocchia fu canonicamente eretta con il titolo di “Madonna della Divina Provvidenza”.

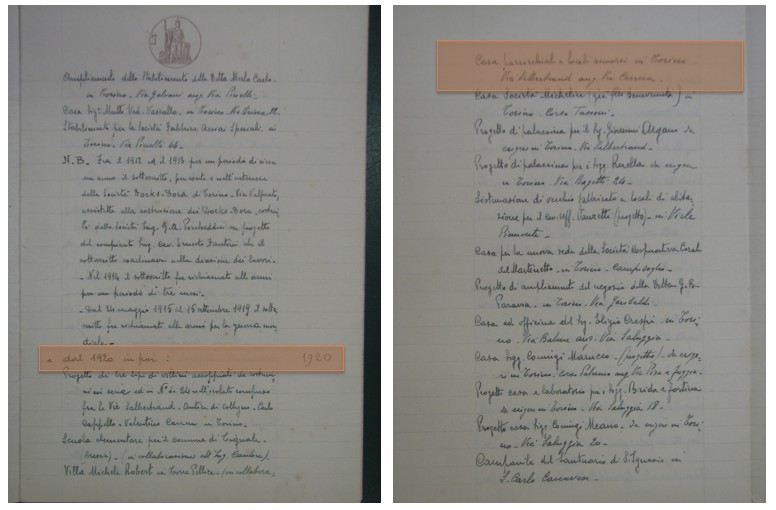

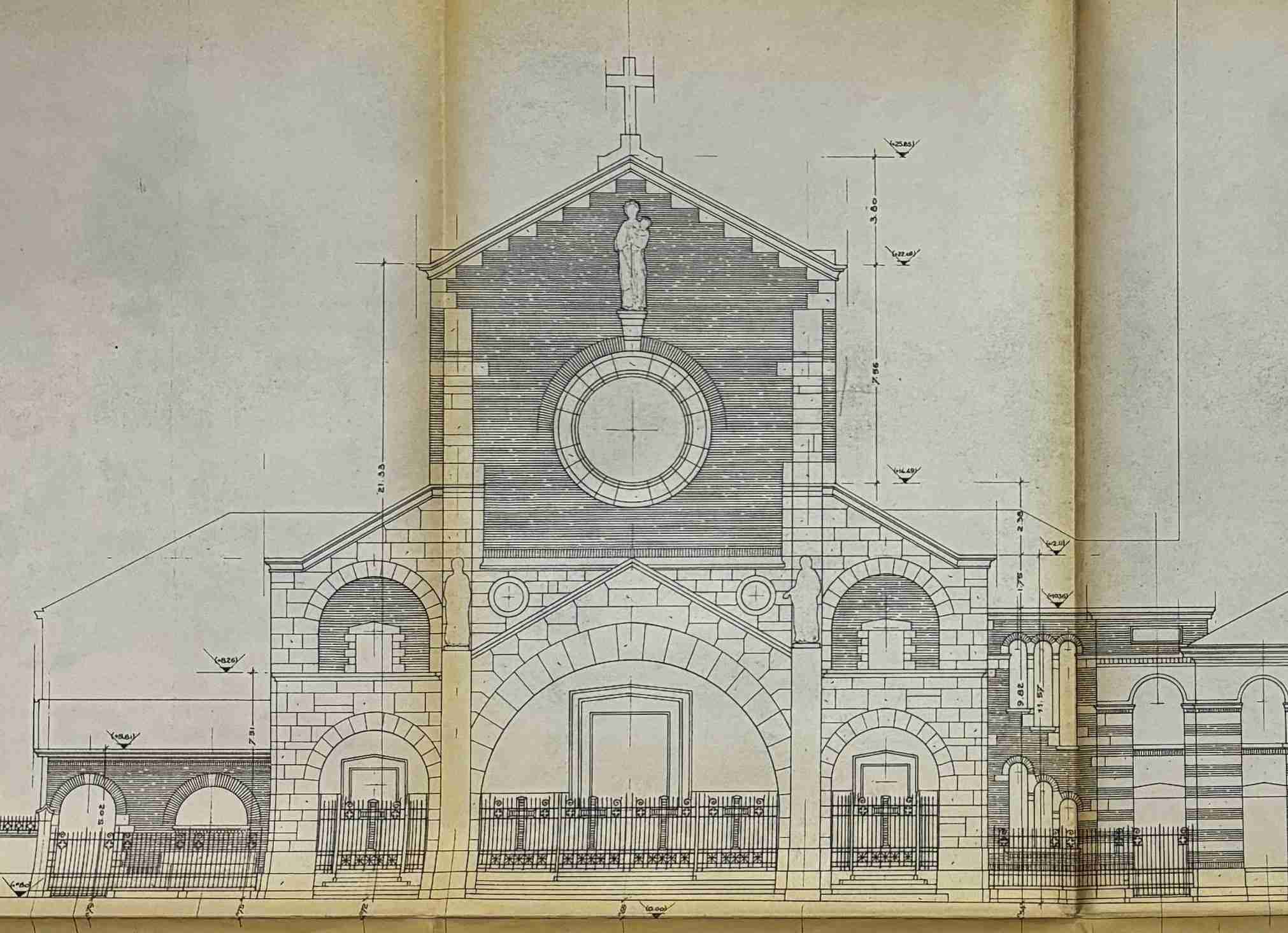

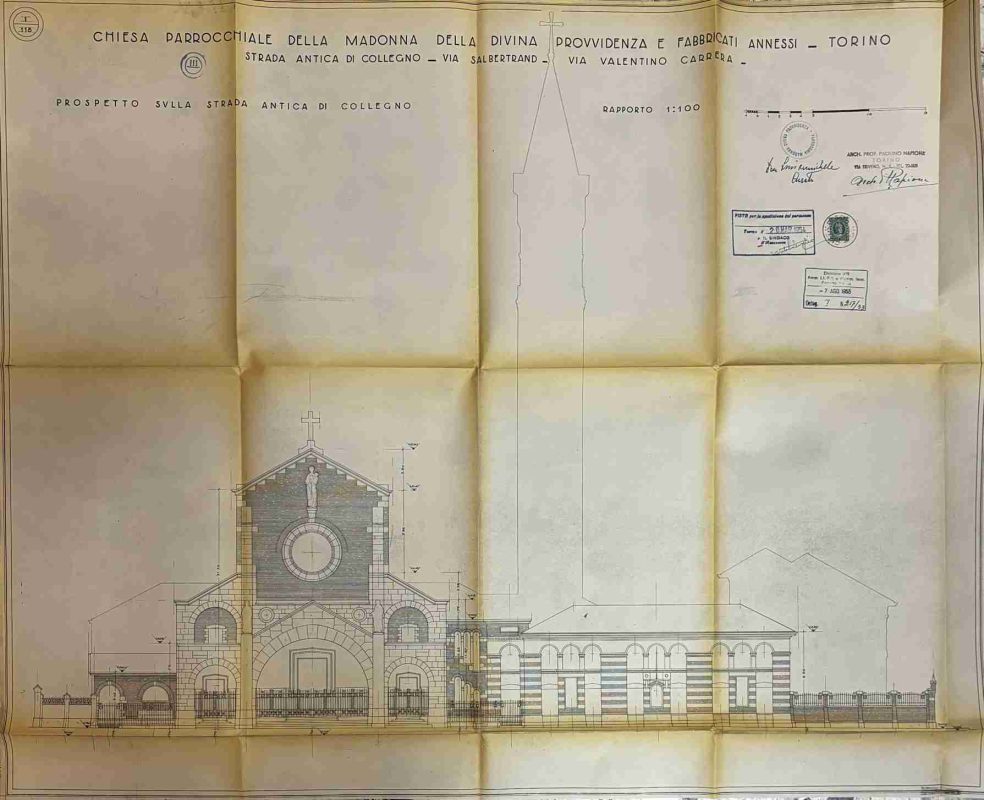

La datazione e la progettazione dell’edificio, affidata all’architetto Paolino Napione, sono confermate da un elenco manoscritto in ordine cronologico dei documenti necessari per l’iscrizione all’Albo degli Architetti, redatto dallo stesso Napione in data 20 aprile 1926 e oggi consultabile presso il Fondo Arch. Paolino Napione, conservato nella Sezione Archivi della biblioteca "Roberto Gabetti" (Biblioteca Centrale di Architettura). Alla voce “Lavori e progetti in corso” è indicata: «Chiesa parrocchiale della Madonna della Divina Provvidenza con annessi ricreatori ed asilo infantile in Torino, via Salbertrand angolo via Carrera e strada antica di Collegno»

(Foto 3).

Nello stesso elenco, relativo ai progetti redatti a partire dal 1920, compare anche la voce «casa parrocchiale e locali annessi in Torino, via Salbertrand angolo via Carrera»

(Foto 4)

Ulteriore conferma della committenza e della direzione progettuale dell’opera da parte dell’architetto Napione è contenuta in una lettera manoscritta del parroco don Plassa, datata 15 maggio 1927. In essa, il parroco riconosce formalmente la paternità del progetto all’architetto e fornisce una descrizione dello stato di avanzamento dei lavori: la casa parrocchiale e gli uffici risultano già ultimati, mentre si è in attesa del completamento dell’intero complesso. Tutti i contratti relativi all’opera sono stati redatti dall’architetto, che ne assume anche la direzione dei lavori.

Nel 1933, la parte già edificata dell’edificio fu consegnata alla comunità parrocchiale

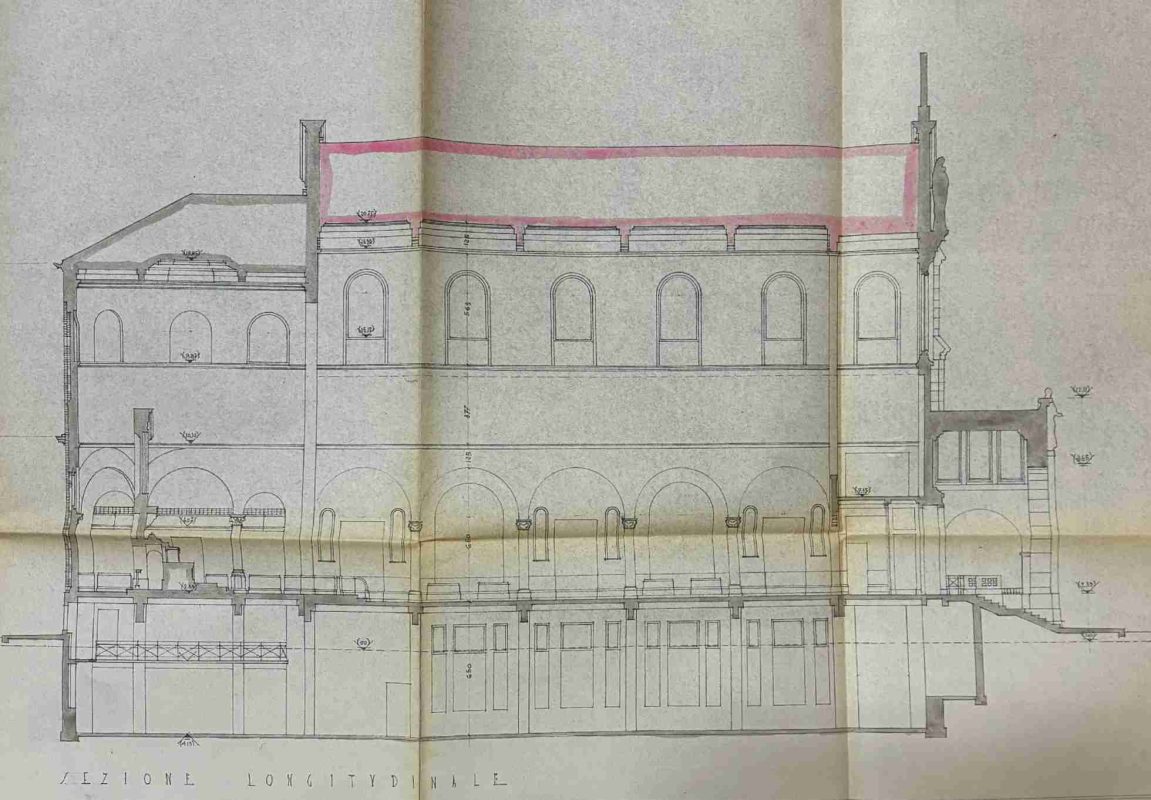

(Foto 5). Due anni più tardi, nel 1935, iniziarono i lavori di scavo manuale del sottochiesa – attualmente adibito a palestra – e, tra il 1936 e il 1938, furono realizzati l’abside attuale e, in via provvisoria, la navata centrale della chiesa fino alla quota di +7,50 metri

(Foto 6-7).

Il completamento della parte centrale della chiesa era previsto per l’anno 1940.

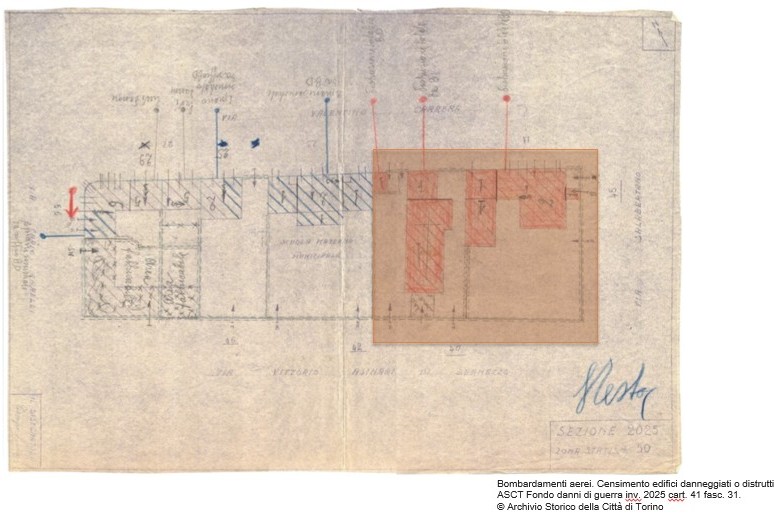

L’edificio della chiesa, nella sua forma originaria, si presentava come un ampio capannone; tuttavia, tale struttura corrisponde all’attuale navata centrale, che è rimasta elemento costitutivo dell’edificio attuale. La consistenza del manufatto è chiaramente documentata nella planimetria allegata al censimento degli edifici danneggiati durante il secondo conflitto mondiale

(Foto 8).

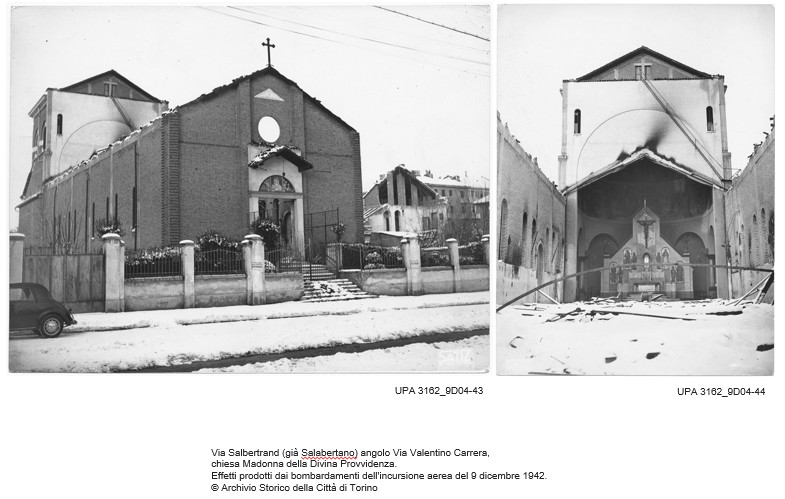

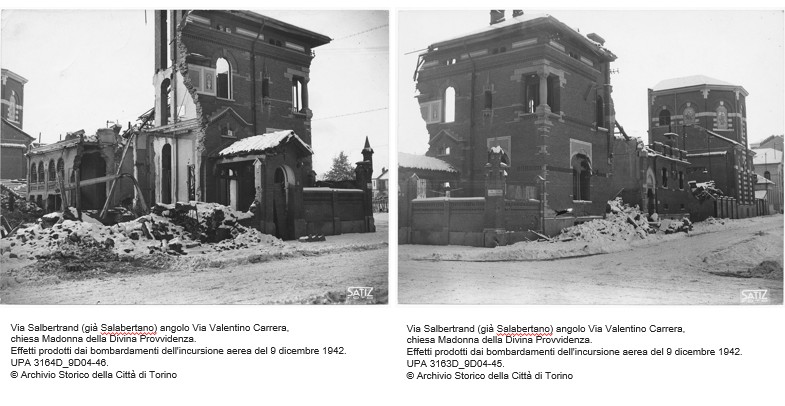

La chiesa subì gravi danni nel corso di due incursioni aeree della Royal Air Force nel 1942. La notte del 20 novembre, una bomba incendiaria colpì l’edificio, causando la distruzione quasi totale della copertura, ad eccezione della zona presbiteriale con l’altare maggiore

(Foto 9).

Un secondo attacco, avvenuto il 9 dicembre, provocò la completa distruzione della casa parrocchiale

(Foto 10).

Nel periodo compreso tra il 1942 e il 1946, la celebrazione delle funzioni liturgiche fu temporaneamente trasferita nella palestra dell’asilo infantile “Anna Maria Cavaglià”, mentre la funzione di casa canonica venne svolta da alcuni locali adiacenti.

Un promemoria manoscritto di Monsignor Michele Enriore, datato 25 agosto 1949, riassume i momenti salienti della ricostruzione della chiesa parrocchiale. L’avvio ufficiale dell’intervento è datato 25 luglio 1945, successivamente all’approvazione e allo stanziamento dei fondi destinati alla ricostruzione della copertura, dei pilastri, della cantoria (balaustra), del portale d’ingresso e della sacrestia annessa. I lavori iniziarono formalmente nell’aprile del 1946 sotto la direzione del Genio Civile – Dipartimento Ricostruzione Edifici Sacri, con il coordinamento del Prof. Don Strina.

Dal medesimo promemoria si evince che la consacrazione della chiesa avvenne il 29 giugno 1946, mentre il completamento dei lavori fu registrato nel mese successivo, luglio 1946.

Tali interventi posero le basi per una seconda fase progettuale. Quasi contemporaneamente, nel primo trimestre del 1946, sotto la supervisione di Don Strina, dell’impresa Demichelis e dell’architetto Paolino Napione, venne redatta la perizia tecnica sulle parti edilizie distrutte – la casa parrocchiale e il salone – nonché i relativi elaborati progettuali per la loro ricostruzione.

Il percorso autorizzativo si concluse con l’approvazione dei lavori nel settembre del 1949, cui fece seguito l’avvio del cantiere nel mese di ottobre dello stesso anno e il completamento delle opere nel novembre del 1950.

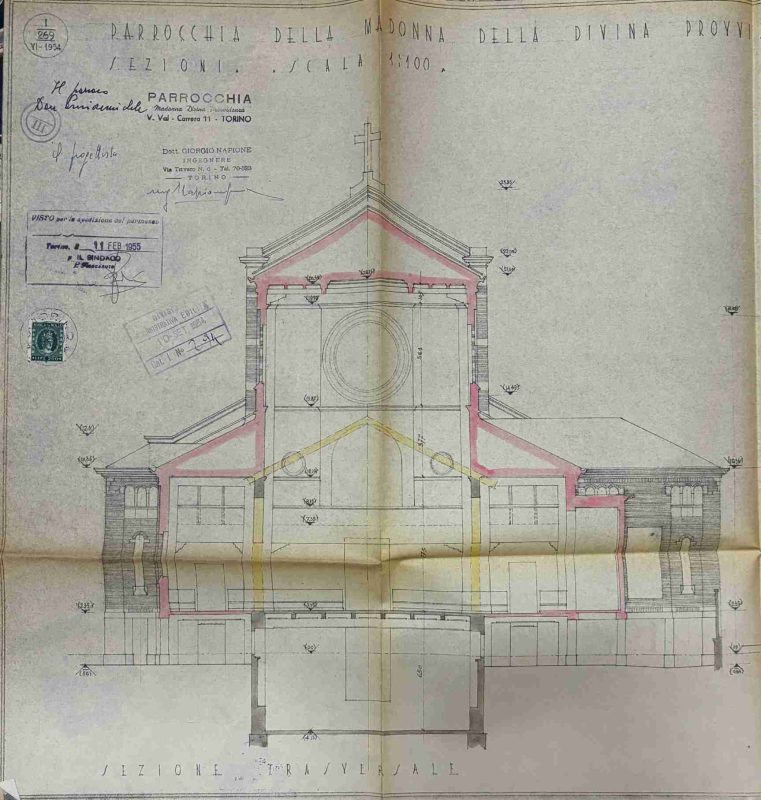

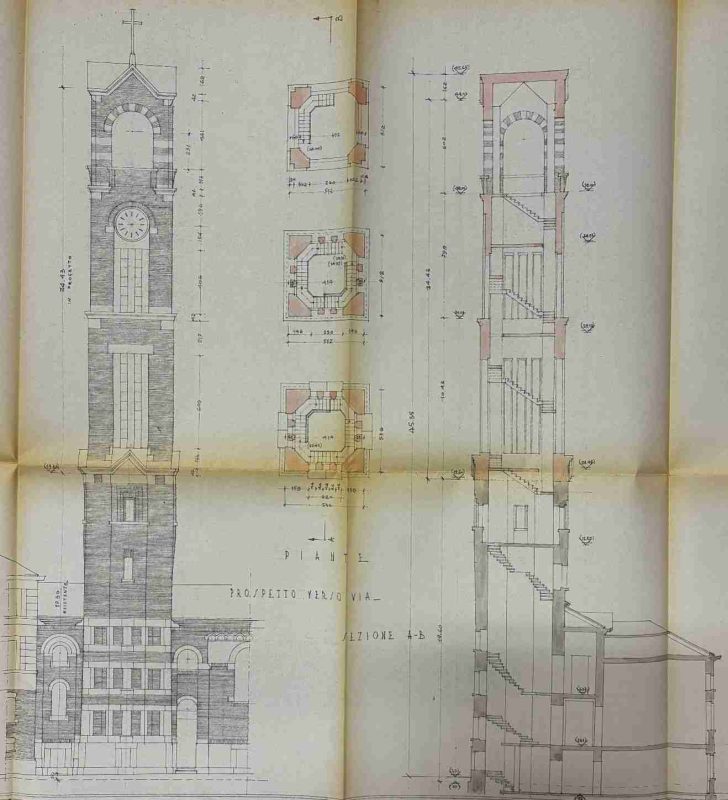

In data 3 aprile 1953, Monsignor Michele Enriore viene nominato parroco. Un suo scritto, redatto il 30 luglio dello stesso anno e indirizzato all’ingegner Marini della Commissione Igienico-Edilizia del Comune di Torino, documenta lo stato di avanzamento dei lavori: si fa riferimento al completamento di una cappella laterale, all’avvio della costruzione di una seconda cappella, situata alla sinistra dell’abside, nonché all’intenzione di procedere con la realizzazione della facciata della chiesa, finanziata grazie a una raccolta fondi promossa tra i parrocchiani.

Tale intervento risulta coerente con il progetto originario dell’architetto Paolino Napione, parzialmente realizzato a causa della mancata approvazione, sia nel 1933 sia nel 1946, del campanile ottagonale previsto, giudicato non congruente con le forme sobrie della facciata. La documentazione d’archivio testimonia che l'autorizzazione definitiva fu concessa nell’agosto dello stesso anno, consentendo così la prosecuzione dei lavori.

Le tavole progettuali redatte da Napione riportano in dettaglio i materiali da utilizzare: pietra naturale di Perosa per zoccolo e gradinate; travertino per i davanzali; pietra artificiale per l’avancorpo centrale, conci, pilastrini e cornicione; mattoni in paramano per la restante muratura perimetrale

(Foto 11-12-13-14).

Nel medesimo periodo si assiste anche a un passaggio di consegne per quanto riguarda la direzione dei lavori: l’architetto Paolino Napione cede progressivamente l’incarico al figlio, ingegner Giorgio Napione.

I lavori eseguiti sono stati realizzati in conformità alla Legge n. 35 del 27 giugno 1946, e successive modifiche, che disciplinava le “opere di ricostruzione e riparazione dei danni bellici”. Ciò vale sia per la fase dei lavori degli anni Quaranta, sia per quella successiva.

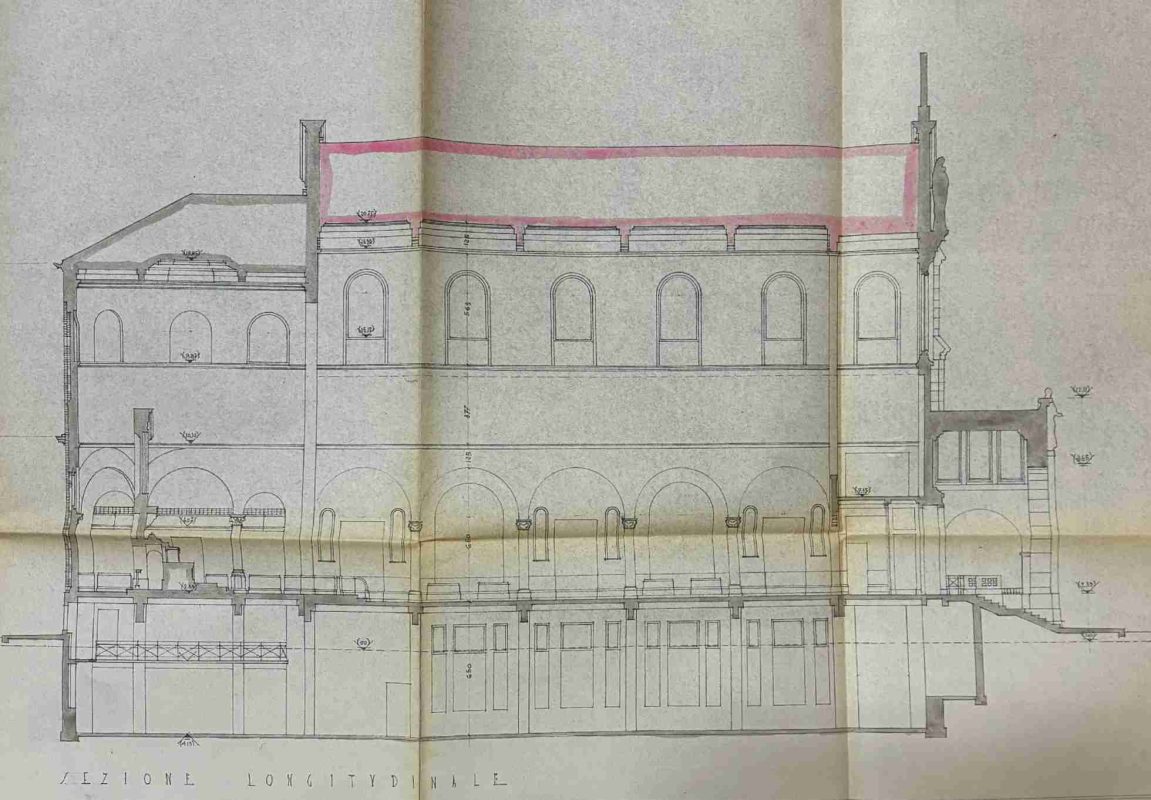

Negli anni Cinquanta del Novecento, proseguì l’ampliamento della chiesa e la realizzazione di opere funzionali al ministero pastorale. Un progetto significativo, redatto dall’ingegnere Giorgio Napione nel 1954, fu presentato alla Commissione Diocesana – Sezione Arte Sacra. Tale progetto prevedeva la sopraelevazione della navata centrale, la costruzione delle navate laterali sinistra e parte di quella destra, l’edificazione di una cappella laterale all’ingresso, nonché la demolizione del tetto provvisorio sulla navata centrale e dei muri di chiusura provvisoria della stessa. Il progetto del campanile si realizzò tra il 1958 e il 1959

(Foto 15-16).

Nel decennio successivo, i lavori di ampliamento dei locali destinati al Ministero Pastorale furono finanziati grazie ai fondi erogati dalla Legge n. 2522 del 1952.

Nel 1961, il progetto fu inviato alla Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra in Italia (PCCASI).

La relazione di progetto, allegata alla documentazione, fornisce le seguenti informazioni: «La proprietà della parrocchia, che conta circa 40.000 fedeli, copre un’area di 3.712 mq, di cui 2.341 occupati da edifici (chiesa, casa canonica, salone). L’ampliamento previsto comporta [ Note 3 ]

l’aggiunta di 154,60 mq al salone esistente». Nel fascicolo, conservato presso l’Archivio Segreto Vaticano (ASV), la relazione di necessità allegata giustifica la richiesta con le seguenti motivazioni: «Il numero di abitanti a cui la costruzione dovrà rispondere è di circa 40.000. I motivi principali che giustificano la necessità della costruzione sono l’incremento edilizio e l’aumento continuo della popolazione nel quartiere indicato. Si prevede il completamento dell’edificio entro un anno. Le spese saranno in parte coperte dall’Opera Diocesana per la Preservazione della Fede (ODPF) e in parte da offerte provenienti da Enti pubblici e privati».

9.5. don Samuele Moro

Torino 12 aprile 2025

Sommario:

- introduzione

- parrocchia come il pozzo della samaritana: preghiera, liturgia, catechesi

- dimensione apostolica della fede: apostolato dei laici

- fede come centro unificatore dell’esistenza

- discernimento sulle attività che si fanno

- conclusione

Buon giorno a tutti, e buona mattinata.

Premessa: le cose che diciamo e che provo a presentarvi in questi tempo, sono una prospettiva sul futuro certo, ma che non dimentica il passato, non tralascia la storia, non la dimentica. Ma anzi recupera da essa gli elementi portanti. I punti che tratterò sono risaputi, non scopro io di certo l’acqua calda, e per di più questi “ingredienti” della parrocchia del domani già ci sono nella parrocchia di, nella parrocchia di ieri, di sempre. Nella nostra parrocchia già sono presenti. Le mie parole servono solo ad evidenziare punti salienti, che reputo indispensabili per la parrocchia del domani, ma certamente partendo dall’oggi e ringraziando per ieri, per la nostra storia.

- Introduzione

Vorrei iniziare con una citazione, che apparirà anche proiettata:

(…) Dalla crisi odierna emergerà una Chiesa che avrà perso molto. Diventerà piccola e dovrà ripartire più o meno dagli inizi. Non sarà più in grado di abitare molti degli edifici che aveva costruito nella prosperità. Poiché il numero dei suoi fedeli diminuirà, perderà anche gran parte dei privilegi sociali. Ma nonostante tutti questi cambiamenti che si possono presumere, la Chiesa troverà di nuovo e con tutta l’energia ciò che le è essenziale, ciò che è sempre stato il suo centro: la fede nel Dio Uno e Trino, in Gesù Cristo, il Figlio di Dio fattosi uomo, nell’assistenza dello Spirito, che durerà fino alla fine. Ripartirà da piccoli gruppi, da movimenti e da una minoranza che rimetterà la fede e la preghiera al centro dell’esperienza e sperimenterà di nuovo i sacramenti come servizio divino e non come un problema di struttura liturgica. Sarà una Chiesa più spirituale, che non si arrogherà un mandato politico flirtando ora con la sinistra e ora con la destra. Essa farà questo con fatica. Il processo della cristallizzazione e della chiarificazione la renderà povera, la farà diventare una Chiesa dei piccoli, il processo sarà lungo e faticoso. (…) Gli uomini che vivranno in un mondo totalmente programmato vivranno infatti una solitudine indicibile. Se avranno perduto completamente il senso di Dio, sentiranno tutto l’orrore della loro povertà. Ed essi scopriranno allora la piccola comunità dei credenti come qualcosa di totalmente nuovo: lo scopriranno come una speranza per sé stessi, la risposta che avevano sempre cercato in segreto. A me sembra certo che si stanno preparando per la Chiesa tempi molto difficili. La sua vera crisi è appena incominciata. Si deve fare i conti con grandi sommovimenti. Ma io sono anche certissimo di ciò che rimarrà alla fine: non la Chiesa del culto politico, ma la Chiesa della fede. Certo essa non sarà più la forza sociale dominante nella misura in cui lo era fino a poco tempo fa. Ma la Chiesa conoscerà una nuova fioritura e apparirà come la casa dell’uomo, dove trovare vita e speranza oltre la morte. (…)

Questa è una citazione tratta da un intervento radiofonico tenuto il giorno di Natale del 1969 alla radio Hessischer Rundfunk di Francoforte, intervento conclusivo di un ciclo di lezioni tenute dal professore Joseph Ratzinger. Bisognerebbe rileggerla tutta per intero. Si concludeva appunto così un ciclo di lezioni a proposito della vita della Chiesa e sulla fede cristiana. Ora, alcuni hanno dato a queste parole un tono profetico, quasi avessero anticipato quello che si sarebbe vissuto dopo, e che stiamo ancora vivendo ora. Non è facile leggere queste parole, e ci fanno male, sono parole soppesate una per una, ma allo stesso tempo densissime, e dolorose.

A me don Sergio ha chiesto di concludere questa mattinata con uno sguardo al futuro, provando a immaginare quella che potrebbe essere la parrocchia del domani, quali sfide dovrà affrontare. Insieme a Ratzinger, ma di tutt’altro stile, anche i teorici e gli studiosi della secolarizzazione hanno prospettato la fine della chiesa e della fede così come si è vissuta tempo fa. Io, come credente e come prete, sto vivendo l’età post-secolare, età in cui non solo non è avvenuta la fine di ogni fede e di ogni credenza religiosa, ma anzi vediamo il rifiorire di esperienze variegate di religiosità (basti pensare all’evento che ogni anno vediamo ospitato nella nostra città, “Torino spiritualità”). Anche all’interno della fede cattolica questo avviene, con la nascita di gruppi, di esperienze, di attività che sono tutt’altro che il tramonto della Chiesa e della fede. La secolarizzazione, cioè il ridursi fino alla scomparsa della fede dal panorama dell’umano, e della privatizzazione della fede che da pubblica diviene soggettiva, non si è realizzata del tutto. Essa è stata bloccata e trattenuta. Di fronte alla secolarizzazione vissuta come qualcosa di ineluttabile e di invincibile, di fronte a cui non ci sono strade se non quella della rassegnazione, ebbene qualcosa si è anteposto.

Vorrei brevemente esporre 4 riflessioni che penso possano essere utili per il futuro della parrocchia, perché anche la parrocchia come istituzione ecclesiale deve fare i conti con la secolarizzazione. So per certo che altri più competenti di me hanno già trattato e pensato questi punti. So anche che non esaurisco tutte le riflessioni possibili, forse anzi i punti che vi presento sono solo un inizio di riflessione ben più estesa che andrebbe a toccare tutti gli ambiti di vita pastorale di una parrocchia.

- La parrocchia: “pozzo della samaritana”.

Ascoltando la catechesi del vescovo Roberto del 21/03 agli adulti, sul vangelo di Gv 4, l’episodio della samaritana con la quale Gesù dialoga nei pressi di un pozzo, mi è venuto in mente di utilizzare questa ambientazione e quel brano come sfondo e immagine. La parrocchia è come il pozzo della pagina di Gv 4. Al pozzo avviene l’incontro tra la sete e il bisogno della donna e Cristo che si fa presente lì. Avviene l’incontro tra la sete della donna e la sete di Dio per lei. Si passa dalla sete fisica, la sete del corpo, alla sete spirituale, la sete del cuore dell’uomo che cerca Dio. Mi sento allora di dire così: nella nostra parrocchia, che è come il pozzo, dovrebbe verificarsi questo slittamento, questo andare oltre la sete del corpo, per rendersi conto della sete spirituale, quella che ci abita. Passare quindi dalle feste, dalle cene, dalle iniziative, dagli eventi, dai pranzi, ecc. (cose tra l’altro belle e utili, cose piacevoli, e umanamente gradevoli, che dicono la gioia del trovarsi insieme) alla Bevanda e al Cibo di vita eterna. Dunque la parrocchia deve riscoprire sé stessa come luogo in cui gli assetati di Dio possano trovarlo, trovarsi insieme e insieme cercarlo. La parrocchia allora del futuro adempirà la sua missione di “pozzo” se saprà rilanciare le vie necessarie all’incontro con Dio: la liturgia, la preghiera, la catechesi. Perché attraverso queste vie privilegiate passa l’incontro con Cristo, lì avviene l’incontro tra Lui che ci cerca e il nostro desiderio, la nostra sete, la nostra ricerca. La liturgia curata cioè che metta al centro non le capacità dei singoli ma il Mistero di Dio, in cui sono presenti il canto curato, le letture curate, la nobile semplicità delle celebrazioni, il decoro e l’ordine, il rispetto della liturgia così come la chiesa ce la consegna senza stravaganze, la calma e il silenzio, l’adorazione del mistero. Tutto questo sarà segno di una comunità che non celebra sé stessa, ma celebra Dio presente nei sacramenti. La preghiera: nella parrocchia dovranno essere presenti momenti preghiera oltre la celebrazione della Messa: come l’adorazione eucaristica, la lectio divina come via per imparare a pregare, la liturgia delle ore che, come preghiera della chiesa e dei cristiani, è il mistero pasquale durante la giornata, e poi altre preghiere classiche della tradizione cristiana. La catechesi, per bambini, giovani e adulti, per tutte le fasce di età, per le quali si gettano le basi della vita di fede, i pilastri fondamentali e poi si danno strumenti per una formazione continua. La parrocchia, con i suoi pastori e con tutti coloro che avranno a cuore la vita di fede, diventa quindi nel nostro mondo assetato di spiritualità maestra di spiritualità, quella solida e salda che è via all’incontro con Dio, consapevole che la fede non si inventa sempre di nuovo ma la si accoglie nella Chiesa che ci accompagna e sostiene.

- Dimensione apostolica della vita di fede.

Se i credenti si abbeverano al pozzo spirituale della parrocchia, nascerà naturalmente in conseguenza un impegno apostolico in mezzo alle realtà sociali in cui ciascuno è immerso. Si tratta di riconoscere ancora una volta, con maggiore serietà che il principale impegno dei laici è il laos, cioè il popolo. I laici sono i primi apostoli del mondo di oggi. I laici con la loro consacrazione nel battesimo sono loro i primi inviati nel mondo! Preziosissimo è l’impegno dei laici nelle parrocchie, nelle attività che girano intorno alla parrocchia, testimoniano la cura e la passione per la chiesa! Ma il primo impegno dei laici non è di per sé in parrocchia, ma il mondo! I laici impegnati sono innanzitutto quelli che testimoniano e vivono la fede nel mondo, questo è il loro primo impegno: nel lavoro professionale, nella scuola, nella società, nella famiglia, nella politica, in ospedale, sul tram, in panetteria, in farmacia ecc. lì i laici, i cristiani che sono in mezzo al popolo, sono chiamati a esprimere con la vita la fede in Cristo. Arricchiti dall’acqua viva che è Cristo stesso, incontrato nella parrocchia che è il pozzo spirituale, i laici possono portare Cristo nella società di oggi, apostoli nel nostro mondo. Santi in mezzo al mondo, santi nell’ordinario.

- La fede come centro unificatore dell’esistenza.

Uso una immagine: una cassettiera con tanti cassetti. Ecco, la secolarizzazione ci porta a fare questo. A vivere la nostra vita come una cassettiera: quando sono al lavoro, apro il cassetto lavoro; quando sono in casa, il cassetto famiglia; quando sono con gli amici, quello amici; quando vado a Messa il cassetto della fede, e così via. Così mi riduco a delle funzioni, mi riduco a svolgere un ruolo, mi riduco ad indossare una maschera (non per forza in un senso negativo). Ci si rende facilmente conto, che alla fine della fiera, ho molte appartenenze ma nessuna identità; molte relazioni ma nessuna affidabile. Credo invece che la parrocchia dia l’opportunità all’uomo di oggi di avere un centro interiore di unificazione della vita, senza correre il rischio di andare in ansia o in agitazione di fronte alle molte mutazioni che il panorama ci propone. Con la sua proposta elevata di cura della vita spirituale, con l’obiettivo chiaro di sostenere i laici nel loro impegno apostolico nel mondo e nella società, la parrocchia mostra che il centro unificatore è Dio, solo questo garantisce poi di vivere tutti gli altri impegni e compiti, solo il rapporto con Dio dà senso alla vita. Da questa fondamentale consapevolezza la parrocchia si dimostrerà poi quindi capace di essere comunità vera, comunità che unisce e accoglie coloro che si scoprono accomunati dalla fede in Cristo, e questo allora permetterà di impegnarsi veramente per gli altri, anche e soprattutto per coloro che in vari modi faticano a trovare senso alla vita. Non solo, ma chi vede esempi belli e grandi di persone che trovano in Dio il centro della loro vita troverà il coraggio per impegnare la propria vita in una vocazione grande e definitiva.

- Discernimento sulle attività che si fanno.

Forse questo punto è quello più trasversale di tutti. Perché tocca i tre precedenti. Il pastore della parrocchia e i suoi collaboratori avranno la responsabilità di interrogarsi su ciò che vivono. Questo esercizio di discernimento permetterà di valutare quali attività sono concretamente un aiuto per essere cristiani più autentici, cristiani che hanno una vita di fede sentita e forte, che attraverso le proposte della parrocchia si sentiranno più stimolati ad essere apostoli nel mondo, che faranno della vita di fede il centro unificatore delle tante attività e dell’impegno nella comunità e nella società. Solo interrogandosi in questo modo si metterà da parte l’abitudinarismo del “si è sempre fatto così” che un po’ alla volta è diventato sterile, e si eviterà il pessimismo e il negativismo, mentre ci si aprirà all’azione di novità dello Spirito Santo che ispira alla Chiesa di seguire Cristo ovunque vada.

- Conclusione

Sembra quasi che tutto questo cambiamento, questa parrocchia del futuro che ho provato a delineare, dipenda dalle nostre scelte, dipenda dai nostri sforzi, come se servissero riunioni su riunioni per organizzare il tutto. Invece non è così. Vorrei concludere con un’altra citazione di Joseph Ratzinger, che nel 2005, divenuto papa Benedetto XVI, alla GMG di Colonia davanti a centinaia di migliaia di giovani disse queste parole, commentando l’episodio dei Magi guidati dalla stella fino a Betlemme:

I Magi provenienti dall'Oriente sono soltanto i primi di una lunga processione di uomini e donne che nella loro vita hanno costantemente cercato con lo sguardo la stella di Dio, che hanno cercato quel Dio che a noi, esseri umani, è vicino e ci indica la strada. È la grande schiera dei santi - noti o sconosciuti - mediante i quali il Signore, lungo la storia, ha aperto davanti a noi il Vangelo e ne ha sfogliato le pagine; questo, Egli sta facendo tuttora. Nelle loro vite, come in un grande libro illustrato, si svela la ricchezza del Vangelo. Essi sono la scia luminosa di Dio che Egli stesso lungo la storia ha tracciato e traccia ancora. (…) I beati e i santi sono stati persone che non hanno cercato ostinatamente la propria felicità, ma semplicemente hanno voluto donarsi, perché sono state raggiunte dalla luce di Cristo. Essi ci indicano così la strada per diventare felici, ci mostrano come si riesce ad essere persone veramente umane. Nelle vicende della storia sono stati essi i veri riformatori che tante volte l'hanno risollevata dalle valli oscure nelle quali è sempre nuovamente in pericolo di sprofondare. (…) I santi, abbiamo detto, sono i veri riformatori. Ora vorrei esprimerlo in modo ancora più radicale: Solo dai santi, solo da Dio viene la vera rivoluzione, il cambiamento decisivo del mondo. (…) Non sono le ideologie che salvano il mondo, ma soltanto il volgersi al Dio vivente, che è il nostro creatore, il garante della nostra libertà, il garante di ciò che è veramente buono e vero. La rivoluzione vera consiste unicamente nel volgersi senza riserve a Dio che è la misura di ciò che è giusto e allo stesso tempo è l'amore eterno. E che cosa mai potrebbe salvarci se non l'amore?

“Solo dai santi, solo da Dio viene la vera rivoluzione”: solo se saremo santi, solo ripartiremo da Dio, verrà la rivoluzione delle nostre parrocchie.

Grazie a tutti per l’ascolto e la disponibilità.

Bibliografia essenziale:

- Concilio Vaticano II, in particolare Lumen Gentium capitoli IV e V; e Apostolicam Actuositatem

- Ratzinger, Rapporto sulla fede. Vittorio Messori a colloquio con J. Ratzinger, San Paolo 2005 (prima edizione italiana 1985)

- Ratzinger, Il sale della terra. Cristianesimo e Chiesa nel XXI secolo. Un colloquio con Peter Seewald, San Paolo 2005 (originale tedesco del 1996)

- Ratzinger, Dio e il mondo. Essere cristiani nel nuovo millennio. In colloquio con Peter Seewald, San Paolo 2001 (originale tedesco del 2000)

- Novo millennio ineunte, Lettera apostolica di Giovanni Paolo II, 2001, in particolare capitolo III e IV

- Gaudete et exsultate, Esortazione apostolica di papa Francesco sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, 2018

- Quello che conta davvero, Lettera pastorale di mons. Roberto Repole, 2023

Capitolo 9

Cento Anni e non sentirli

Parrocchi Divina Provvidenza

[ Note 1 ]

Questo lavoro, completato in occasione del centenario della fondazione dell’edificio religioso, si è basato sui materiali conservati presso l’archivio parrocchiale — da me riordinati su richiesta di don Sergio Baravalle entro settembre 2010 — e sul Fondo Arch. Paolino Napione custodito presso la Sezione Archivi della biblioteca “Roberto Gabetti” (Biblioteca Centrale di Architettura). Alcune parti della ricerca sono state successivamente confermate tramite la consultazione di documenti conservati nell’Archivio Segreto Vaticano, oggi noto come Archivio Apostolico Vaticano (dal 2019), durante ricerche condotte in autonomia

[ Note 2 ]

Fu eretta canonicamente dal cardinale Maurilio Fossati il 12 novembre 1935 con mons. Giuseppe Guarneri, primo direttore dell’Opera e riconosciuta Ente di Culto con Regio Decreto in data 11 maggio 1936. Direttori dell’Opera furono: Sua Ecc. mons. Giuseppe Guarneri (1935-1954) e sac. Michele Enriore (1954-1995). Gli organi dell’Opera che agiscono sotto le direttive dell’arcivescovo sono: il consiglio dell’Opera, presieduto da mons. Livio Maritano, che mette in pratica le direttive dell’arcivescovo, propone all’Ufficio ed al Consiglio Amministrativo le attività di carattere amministrativo (donazioni, legati, mutui ed eredità), delibera su tutte le questioni di maggiore importanza, sulle assegnazioni di contributi alle erigende chiese e controlla le operazioni e la regolarità della Amministrazione. L’Ufficio Tecnico, gestito dal geom. Giovanni Arata insieme agli altri tecnici geom. Gianpietro Coruzzi, geom. Francesco Landi, geom. Mario Portaluri, collabora con l’esecutivo Finanziario e propone al consiglio i piani particolareggiati finanziari e tecnici, stipula contratti per l’acquisto dei terreni e per appalti di lavoro, cura il collegamento con la PCCASI; con gli uffici del Provveditorato Regionale OO.PP., del Genio Civile, degli Uffici UTE e della Civica Amministrazione, nonché con i competenti Ministeri; dà incarico ai progettisti e cura l’esecuzione e la direzione dei lavori e l’Ufficio Stampa e Propaganda con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e di lanciare le campagne annuali attraverso la stampa, la radio, la televisione e le organizzazioni cattoliche diocesane e parrocchiali

[ Note 3 ]

La figura dell’architetto Paolino Napione (889–1973) si distingue per un’attiva collaborazione con numerosi professionisti del suo tempo. Tra il 1910 e il 1914 lavora presso lo studio dell’architetto Pietro Betta, mentre dal 1912 al 1914 collabora con l’ingegnere Ferdinando Cantore, con il quale riprenderà i contatti anche negli anni successivi. Dopo aver partecipato alla Prima Guerra Mondiale, collabora, tra il 1920 e il 1922, con l’ingegnere Eugenio Mollino e nuovamente con Pietro Betta. L’iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino avviene nel 1929, a seguito di una richiesta presentata nel 1926. La procedura di iscrizione richiedeva la presentazione di un elenco dettagliato dei lavori svolti, corredato dalla documentazione attestante le relative committenze e collaborazioni. È proprio grazie a tale curriculum manoscritto che è stato possibile ricostruire alcune fasi salienti del progetto della chiesa parrocchiale.